您的位置:首页 > 改革之路 > 口述史 口述史

王宏彬:因爱来“深”,为“圳”谋光明

作者:陈佳鑫、姚大伟 来源:北大人在深圳·第一辑 责任编辑:xiangwang 2023-01-20 人已围观

王宏彬,男,汉族,1965年4月生,吉林镇赉人。北京大学地理系经济地理专业84级学生,1988年7月留校任自然科学处助理研究员。其间,攻读北京大学城市与环境系人文地理专业硕士研究生。1994年赴深,先后就职于深圳市计划局、盐田区委区政府、南山区委区政府、宝安区委区政府、深圳市发展和改革委员会,现任广东省深圳市光明新区党工委书记。

在燕园的十年间,王宏彬度过了充实青春,认识了影响一生的导师,遇到了与之相伴一生的妻子。在深圳的二十三年,王宏彬踏踏实实地从政府基层工作人员做起,走过了大半个深圳,见证了深圳的飞速发展。

机缘巧合进北大

1965年,王宏彬生于吉林省镇赉县。那是一个十分重视教育的贫困县,县里有个每年都能培养几位学生考上清华、北大的省重点中学——镇赉一中。高中时期的王宏彬学习刻苦,成绩优异,常常名列前茅。高三的到来,让19岁的他面临着影响一生的抉择——高考志愿填报。在20世纪80年代,能因为就读院校而被“分配”到一份好工作意味着稳定的收入、安定的生活,可以说是当时人们眼中最重要的事情。

于是乎,王宏彬很想在大学阶段学一技之长,便在高考的第一志愿一栏写上了北京邮电学院(今北京邮电大学)。不过,冥冥之中,似有天意要改变他的命运。与今天的高考录取不太相同,20世纪80年代的高考考生是先报志愿后高考的,而且如果第一志愿报高了,第二志愿也未必能够如愿,因此高考填报志愿的风险极大。为了保险起见,王宏彬和几位平时排名靠前的同学,都没有勇气报考清华、北大。“我们年年都没有清华、北大轮空过,那年连报都没人报,肯定是去不了。所以老师们就把几个成绩比较好的学生所填的志愿退了回来做动员。我们教导主任说:‘你的成绩应该没有什么问题,我们都有先例,你们这些成绩都行,总得拼一下。’就这样动员我们填报北大、清华。”

班主任也对王宏彬寄予厚望。主教化学的他,十分欣赏学习刻苦而又有天赋的王宏彬,一直希望他能在大学继续钻研化学。确实,王宏彬不仅曾在全国化学竞赛中获奖,就连高考也只差一分满分——至于这一分,王宏彬的班主任也很不服气。他原本以为,这种难度的试卷王宏彬是可以拿到满分的。成绩出来后,他还曾专门跑到吉林省高考试卷的阅卷处,把王宏彬的试卷调出来查分,结果发现是王宏彬丢掉了一个化学方程式的系数,扣掉了一分。

面对校领导的劝说、班主任的期望,王宏彬最终改报了北大。不过,在报专业的时候,他也有过犹豫。考虑再三,他决定将自己更感兴趣的地理系填成第一志愿,化学系则是他的第二志愿——这是他至今都未向班主任提及的秘密,以至于班主任在看到王宏彬的北大地理系的录取通知书提出疑问时,也被他用“肯定是分数不够”的理由蒙混过去了。

9月份,王宏彬与二三十个考上北京学校的同学相约踏上开往北京的火车,在师兄师姐的陪伴下走进了北京大学。那个曾经只限于招生简章上的地点名词,终于以一种具象的、实体的方式出现在他的眼前。三十多年后的今天,依然能感受到他初见南门的兴奋、柿子林小广场的拥挤;依然能够看见南门大路上两排高高的梧桐树,听见树上知了鸣啁嘒嘒的夏天;依然能够记起放好行李后,跑出寝室逛未名湖的迫不及待以及恢弘的图书馆、古朴西门所带来的震撼与自豪。

燕园十年坚守

20世纪80年代的北大,整个校园氛围特别活跃,各种思想碰撞。刚入学的王宏彬被这种开放包容的文化深深吸引,他热衷于参加各种学术讲座和文艺活动。不像今天,每个大学生都带着智能手机、笔记本电脑上学,那个时候是没有手机的,更没有互联网可用。因此,大家发布和获取信息都是通过燕园的三角地。“当时的三角地,各种信息铺天盖地,大家上课下课都要走到三角地看一看,那就是一个信息的集散地。”王宏彬常常在此寻找讲座信息,不管文理,也不管是“名师大家”还是“自由化分子”的,只要感兴趣、有时间,他都会去听听。这些讲座中,不同甚至完全相反的观点的碰撞、清华北大学生的碰撞,让王宏彬深刻感受到了北大的包容文化。

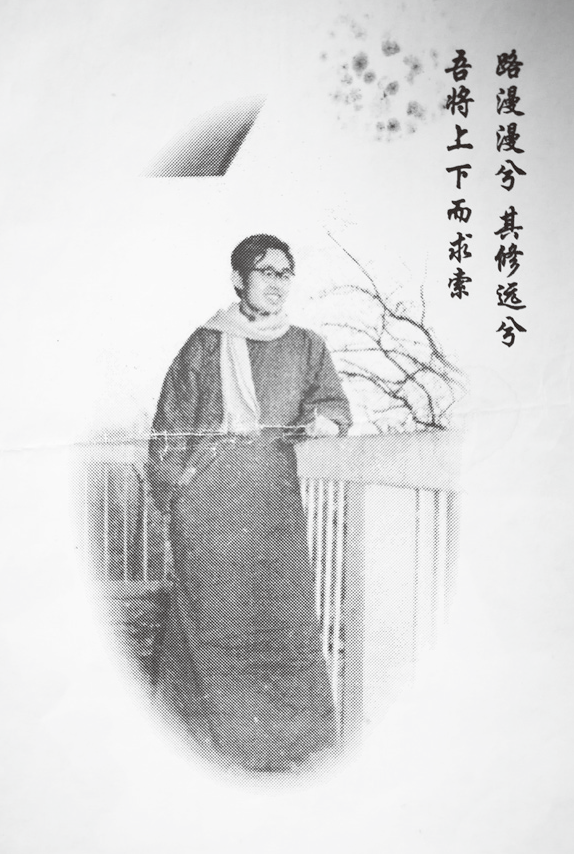

▲在北大求学的王宏彬

文艺活动中,北大饭堂舞会风靡首都高校——“白天吃饭是饭堂,晚上所有的饭堂都是舞厅,去跳舞,可能下面水泥地,还掉着油呢,打滑的那种。”每到周末,海淀区的高校男生们便将北大各个饭堂挤得满满当当。当然,北大“土著”们总有些主场优势——入学不到一个月,舞迷班主任便对王宏彬开玩笑道:“在北大要先跟我把舞蹈学会,要不然毕不了业!”紧接着,他更是对这些懵懂的大一新生进行“集训”,每天晚上带着他们在地理系的小院里练舞。很快,地理系的男生们便成了舞会的主力,帮忙联系院系,搞联谊。

▲王宏彬(中)与大学同学

▲王宏彬(第二排左一)与大学同学参加野外实习

说起地理系,大概是期末季最令全校学生羡慕嫉妒的院系了。每年6月初,地理系就考完了期末考试,全系同学大包小包地出去“玩”。反观其他院系,这会儿可是期末复习的重要关头,学生们连舞会都不敢去,更别提出门了。不同年级、不同班级的实习内容不一样,去的地方也不一样,比如地质实习在北京周边的昌平、门头沟,地貌实习则要到山西大同。实习期间,全班同学早晨出发,拿上几颗鸡蛋,带着军用水壶,背上装着锤子、罗盘的地质挎包,跑到野外考察一整天,晚上再回到住处。每年的这半个月,都是王宏彬最开心、最充实的时光。北大的社团也是出了名的活跃。那时,喜欢看电影的王宏彬加入了艺术中心,时常与中心的小伙伴相约观看、研讨原版原文电影,有时还会去看看画展。除此之外,王宏彬还加入了学校团委的联络部,时常参加学校、社会活动。也正因为联络部需要,王宏彬还有幸与学长李克强共事了一个月。

青葱的本科生活结束后,成绩优秀的王宏彬因为表现突出,选择了留校工作,在自然科学处做起了助理研究员。幸运的是,这期间,他被收入一位待他如亲人、对他影响极深的导师——杨吾扬教授门下。在王宏彬的印象中,杨教授是个对学术研究极有热情,对国家民族之命运有强烈使命感,严谨认真的人。“文革”时期,杨教授被下放到“五七干校”,在牛棚中干粗活。80年代,中国教育正规化以后,他才得以回到北大。在被耽误了十年之后,杨教授尤为珍惜做学问的时间,对科研的钻研劲头特别大,而且他对改变国家落后状况的使命感和紧迫感十分强烈。王宏彬回忆,杨教授把学生看成自己的子女一样,学生要是学得不用心,他会很生气,苦口婆心地讲:“我们那个时候想看书都没有,我们在‘五七干校’的时候是什么样子……”

▲王宏彬(右一)与大学室友

在杨门学习的三年时间对王宏彬影响极大。杨教授的学术造诣极深,他将从国外进修时学到的与经济地理相关的理论带回国内,并将其应用于国内的城市规划实践中,这一点尤其令王宏彬敬佩。王宏彬的硕士论文就将杨教授的理论运用到论文中,他将关注的重点放在研究深圳的商业网点规划上,在工业区为主的90年代,他成功地预测了翠竹、华强北等商业中心的崛起,将北大学到的理论与深圳的实践结合在了一起,而这也是令他自己、令杨导深感骄傲的地方。在学校上完课,王宏彬时常溜进教授家蹭饭,在实习期间,便吃住也跟着教授一起了。这种如父如子般的师生关系一直延续到王宏彬研究生毕业之后,乃至王宏彬后来在深圳工作定居后,每次杨教授“来深圳,从来不去住酒店,都是要跟我们一家住在一起,包括他夫人”。

很赞哦! ( )

上一篇:厉伟:去做,让改变发生!

下一篇:李方悦:一位独立女性的跨界人生

评论

0